寮屋與平房 - 共建和睦鄰里

1950s – 2000

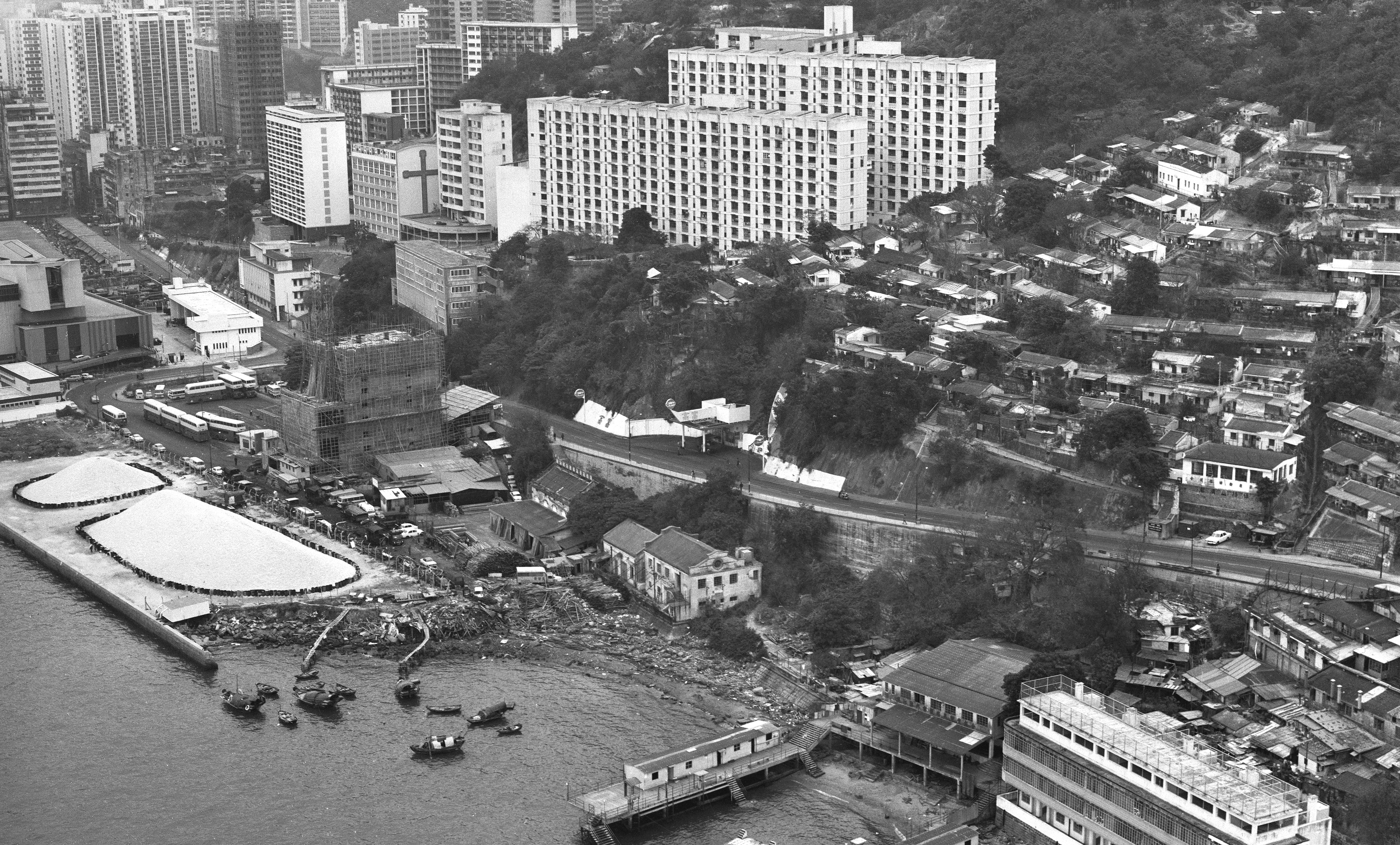

1945年第二次世界大戰結束的一刻,香港人口只有約60萬,遠少於戰前水平。至1950年驟增幾乎四倍至220萬,到了1960年人口已達至300萬。令人吃驚的人口增長造成房屋極度短缺,寮屋區如雨後春筍在多地湧現,其中一處便是摩星嶺。該區的寮屋於1950年代初被大量清拆後,政府與私人機構合作,在摩星嶺建造了大約295間平房。

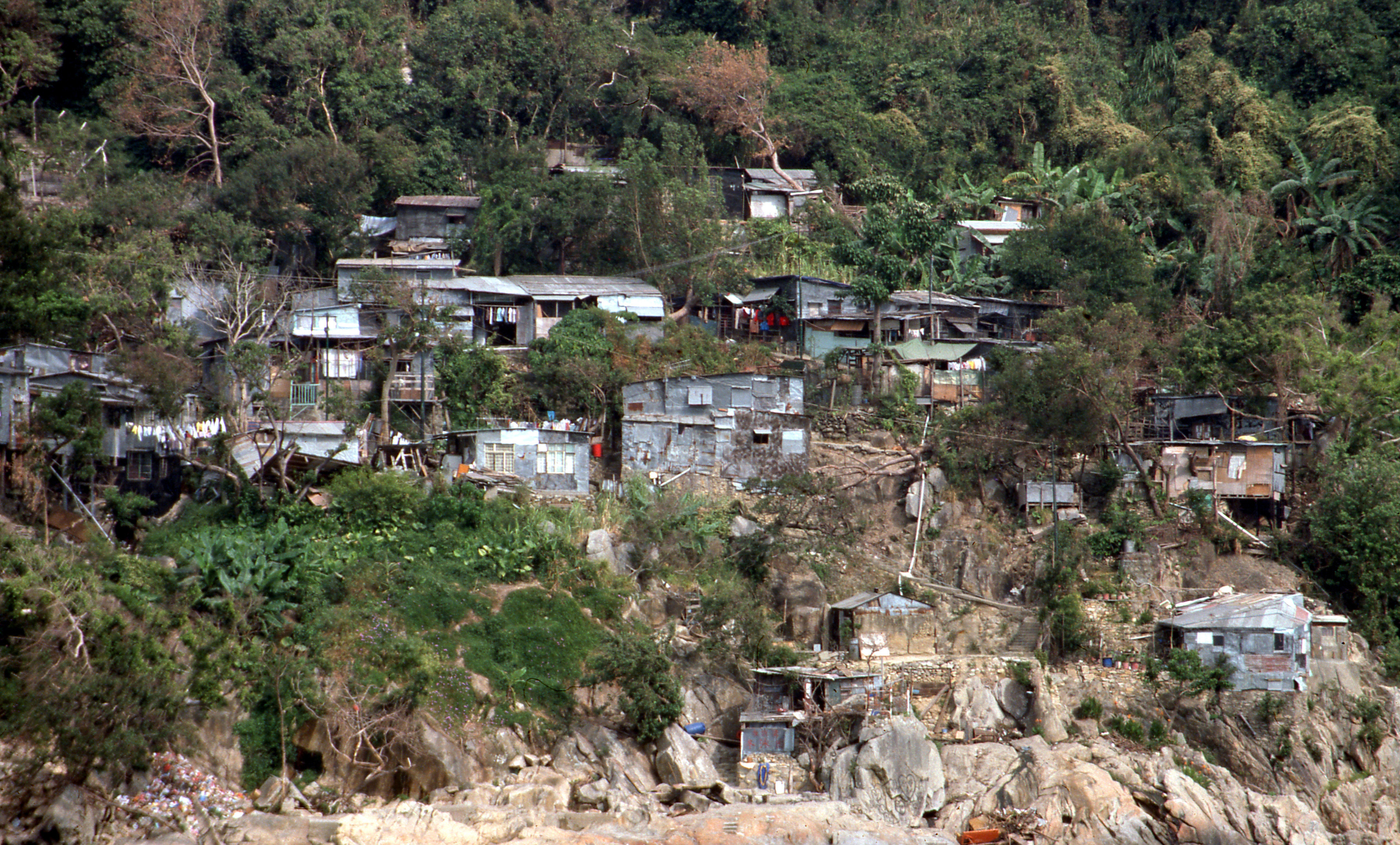

大多數難民都非常清貧,儘管他們嘗試就地建屋安身落戶,卻屢遭鄰近的居民反對。政府亦憂慮寮屋區會因衛生問題導致傳染病爆發,或有火災發生;況且擁擠的居住環境容易衍生社會問題,威脅法治與秩序。雖然大部分摩星嶺的寮屋區於50年代初期已經清拆,但後來仍不斷有寮屋僭建的情況,問題一直延續至80年代。

有見及始,政府將未有興建合法建築物的官地劃分為三類。第一類為「特許區域」︰可興建若干數量的平房(俗稱「石屋」),出售或出租予合資格人士。這些平房必須符合某些最低標準;第二類為 「暫准區域」︰准許居民在區內自行建屋。政府對搭建物的類型沒有多大限制,建屋者只須要遵守某些基本結構要求。當時建設的多為木屋,質素低於「特許區域」的建築,但比一般寮屋較佳;第三類為禁止建屋區,不准興建任何建築物作居住用途。摩星嶺擁有以上各類別的土地,但發展的規模則明顯較其他同類地區為小。

摩星嶺最大的「特許區域」 稱為摩星嶺公民村。 它位於本校園東北面,鄰近前東華痘局,1952年成為難民的徙置平房區。到了1954年,約有250間平房落成,根據登記冊的資料,當時容納了約1,539人。於1970年代,平房區可能已居住了超過2,000人。最早入住公民村的村民大多數為難民,也有部分因1953年12月石硤尾大火失去家園而遷居於此。摩星嶺平房只有最基本的設備,所有平房均少於400平方英尺,室內沒有自來水和厠所,情況於1990年後才獲得改善。在1960年代中期,接近三分一的香港居民住在多層的公共房屋,一個五口的家庭只獲分配120平方英尺。若與60年代的公共房屋相比,平房區的居住面積則遠較寬敞。公民村村民的生活逐漸改善。1955年街坊福利會成立,提供各類服務給區內居民,包括為老人與貧困人士提供幫助、為學生設立獎學金、為成人組織進修課程、提供中、西醫診療服務及為小孩提供廉宜的幼兒教育。曾經在公民村居住過的村民,均指當年村內治安良好,鄰里關係團結和諧。

摩星嶺另一難民徙置區名為海傍村,位於屬「暫准區域」的海濱,與公民村為鄰,只被域多利道分隔開。不過,兩區房子的建築卻截然不同。海傍村的寮屋都是居民自行用木和鐵皮建成,而非由建造商用鋼筋水泥建造。最初的數間寮屋於1951年出現,其餘大部分都是後期才落成。居民多數來自其他被清拆的寮屋區,又或是遭受火災或天災影響而無家可歸的災民。海傍村於最高峰時也住了超過2,000人。相比公民村,海傍村的家庭則較清貧,他們有些靠捕魚為生,有些經營士多,其餘的大多於工廠工作。初期的海傍村沒有供電,更欠缺郵遞服務,直至約1970年,大多數青少年均沒有接受中學教育。不過區內村民關係緊密團結,組織不同性質的服務團體,改善區內設施及服務有需要幫助的村民。1983年,颱風愛倫襲港,不少海傍村的寮屋被摧毀,政府於是決定在1984年4月尾前重置村民,並清拆海傍村。