皇家香港警察 - 扣押中心和庇護所

1961 – 1990s

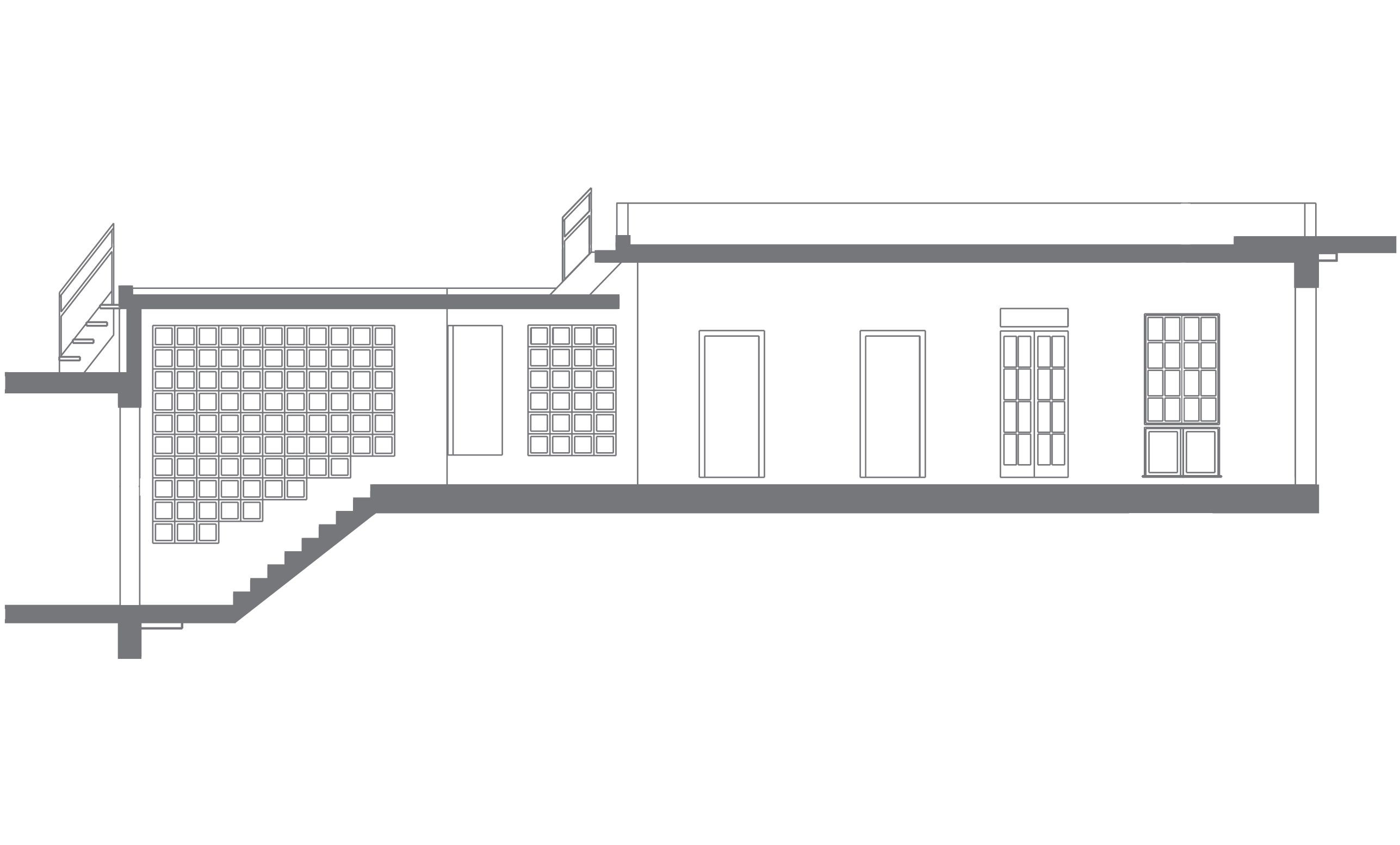

當年的政治部負責保障香港的治安,而其中的工作是要極力防止香港捲入中國國民黨及共產黨之間的衝突。政治部主要執行反情報、邊境管制和政治監視等任務。1950年代,政治部其中一項常規的工作為箝制親台灣的國民黨間諜。英國亦鼓勵香港政治部的官員與軍情六處的特工緊密合作。這些職務從未間斷,但到了1960年代,亦即域多利道扣押中心最繁忙的時期,中國共產黨的活動更受到港英政府的關注。香港警察1自1961年起,在這裏培訓警察和羈留犯人,名為域多利道扣押中心。於1961至1990年間,這裡大約羈留了不下數百名人士,同一時間卻不會超過53人。當中大多數均只是短暫關押,釋放後通常會被遞解出境,只有少數牽涉「六七暴動」的人士被拘留超過一年。

域多利道扣押中心代替了九龍漆咸道扣押營。政治部可以在沒有公開審訊的情況下扣留疑犯,有時甚至連肇事者家人都不知道他們被關押在哪裡。被扣留的人士如果獲准親友探訪,多會由一輛窗戶被遮敝了的汽車載往別處。

域多利道扣押中心中首位被拘留者為知名人士。1961年10月,香港警方發現曾昭科(時任香港警隊助理警司及警察訓練學校校長)是北京委派的間諜。他是警察隊伍中,職級最高的華人。被捕後,他在域多利道扣押中心接受審訊,最終被遣返中國大陸。

早期被拘禁而又較為人熟悉的有陳健健,一位從廣東來港的難民。他於1963年,因涉嫌策劃反對大陸政權的暴力活動而被捕。最後,雖然政治部確認他清白,不過已經無辜地被關押在域多利道扣押中心達13天之久。有兩家報紙採訪了陳,揭露他和其他被拘留在域多利道扣押中心的人士曾經遭到虐打。政府起訴這兩家報館誹謗。保密專責小組經調査後亦證實政治部並沒有虐待過陳。該專責小組並沒有就其他投訴進行調査。

1967至1968年間,香港發生了歷時最久和最嚴重的暴亂。此次暴亂由勞資糾紛開始,及後發酵成一連串與政治議題有關的衝突。一些抗議者要求英國撤出香港,另外一些則呼籲民眾擁護毛澤東的文化大革命(1966-1976年)。親共團體及親共分子不但在言辭上與抗議者連成一氣,甚至在行動上鼓勵及協助激進分子進行暴力抗爭。從前沒有要求英國撤離香港的中央政府,開始鼓勵強硬派進行抗爭。縱使沒有證據顯示北京有着着手收回香港的意圖,或採取任何相關行動的跡象,但市面卻盛傳解放軍會入侵香港。後來,位於當時沙頭角鎮的中英邊境發生了大陸民兵越界開槍事件,15名香港警員遭到槍擊,其中五名更傷重不治。整個暴亂約持續了一整年,警隊處理了8,000多枚疑似炸彈,其中包括1,167枚真炸彈。共有51人被殺,832人受傷。

警方依法逮捕數千名因破壞秩序、騷亂、毆打、非法集會和其他罪行的滋事分子。部分被捕的人士被警方落案起訴,其案件在法院審理,最後共1,936人被定罪,也有一些被判入獄。與此同時,有52或53名著名左派人士雖然沒有被起訴,卻被斷定對港英政府有威脅,而被政治部引用《緊急情況規例條例》〈第31章〉,於沒有審訊的情況下被拘禁於域多利道扣押中心內。被捕者當中包括電影明星、校長、工運積極分子、中華總商會的司庫,以及新華社的一名記者。許多人被關押了一年多,其中一名甚至被扣留了22個月。

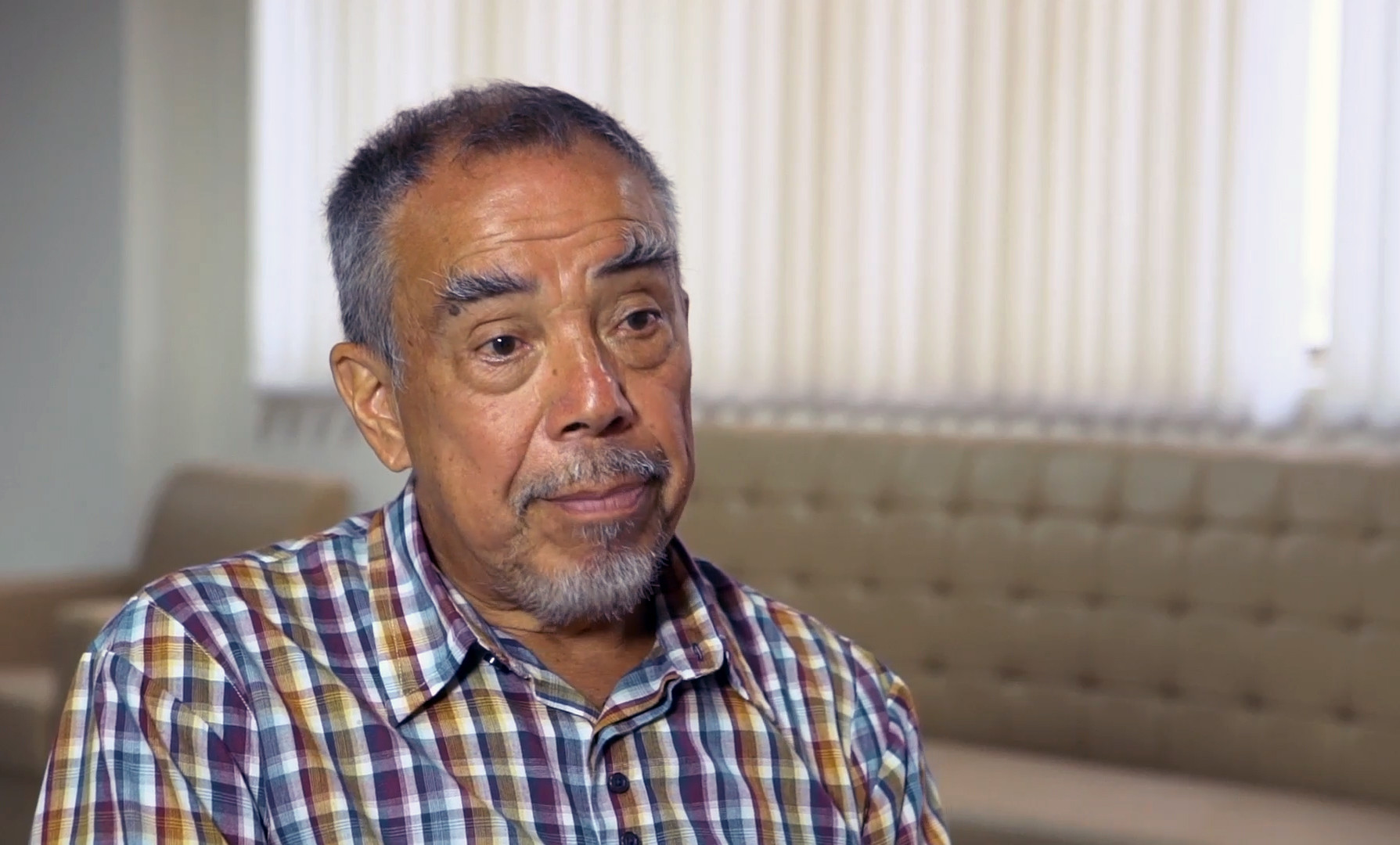

扣押中心內的環境雖然惡劣,但未如某些投訴者聲稱的那樣嚴苛。事實上,大多數受訪的獲釋人士 (包括我們能進行詳盡訪問的3人) 均表示,雖然他們最初被帶到警察局時曾遇到不文明的對待,但在域多利道扣押中心時卻沒有遭到身體虐待,食物和醫療護理亦充足。被拘留者最大的抱怨是要忍受漫長的單獨關押,並嚴禁接觸所喜歡的讀物和斷絶所有新聞資訊。一位業餘藝術家凌宏仁利用家人送來的食物的包裝材料,在拘留期間製作了一件藝術品(成為了右邊的展品),這例子足以證明當時鐵窗生涯是如何苦悶難耐。後期扣押中心內情況逐漸改善,一名獲釋的人士甚至表示看守人員變得較友善,「放風」和探訪的時間更得以延長,單獨監禁的情況減少了,而那些被紅十字國際委員會代表認為不合標準的最小面積的扣押室, 亦較少使用。

暴亂於1967年夏天達至高峰,且一直維持至同年的11月。當年的夏天,紅衛兵放火燒毀英國駐北京代辦處,又禁錮了一名英國記者至10月才釋放。到了1968年,北京激進派逐漸失勢,當時中共中央示意在港的親中份子須緩和動盪的局勢。隨著緊張局面逐漸舒緩,扣押中心內被拘禁者陸續獲釋,最後一名亦於1969年5月離開域多利道扣押中心。

「六七暴動」對社會造成了明顯的傷害,暴力事件亦大大削弱了市民對極左派的支持。與此同時,由於暴動的發生、本港的其他發展、以及英國的政治變革,港英政府越來越關注市民對社會以至政局的不滿情緒,衍生了70年代推行的社會改革,包括推行普及教育、通過了保障勞工的法例、加建公共房屋、推動警察反貪倡廉和改善警民關係等。

1970至80年代,域多利道扣押中心的使用率較60年代為低,市民對中心內的情況了解不多。政治部的工作重心從暴動時期集中應付左派活動回復至之前較闊的範疇,如對香港構成政治威脅,或意圖利用香港作為反對外地政府的基地的項目。這段期間較受公眾議論的要算1976年被捕的幾名日本赤軍恐怖分子。他們藏有大殺傷力炸藥,並計劃趁日皇裕仁登基50周年時發動事端。

從1990年開始,域多利道扣押中心成為保護證人組的基地,並翻新了C座,作為保護證人的庇護所。這些證人之所以需要受到保護,是因為他們能提供有力證供,指證偷運毒品或從事其他有組織犯罪的重犯(這些重犯通常擁有三合會背景)。庇護所一方面可為證人提供絶對的人身保護,還可避免他們受到誘使而改變出庭作證的初衷。

政治部至1995年正式解散。在主權移交後徹底革新的政治格局下,當年的社會保安和政治安全思維,包括政治部的角色,或是域多利道扣押中心的功能,已成明日黃花。

1 香港警察的名稱於1969年更改為皇家香港警察。“皇家”的名銜於1997年香港主權移交後刪除。